Pode parecer paradoxal, mas a festa de São José Operário, com que se começa o mês de maio, não é uma glorificação do trabalho.

Todas as vezes que celebramos os santos na glória, nós recordamos seus valiosos trabalhos na terra, mas celebramos também seu descanso eterno em Deus e a mais intensa que existe das atividades: a visão face a face da Santíssima Trindade através da qual os santos, mesmo arrebatados naquele que é o princípio e fim de todas as coisas, não deixam de ver nossas necessidades e interceder por nós junto ao Sumo Sacerdote em quem pusemos nossa fé. Como até os antigos intuíram, essa suprema contemplação não pode ser descrita como um trabalho, nem mesmo como uma ocupação humana. Aquilo que há de mais elevado no homem, aquilo por que aspiramos, é o descanso sabático em Deus.

Dizê-lo não é fazer uma exaltação pagã do ócio, tampouco aderir a um legalismo judaico de evitar trabalhos: é antes o ensinamento cristalino da Carta aos Hebreus, que resume a boa-nova da Revelação cristã melhor do que qualquer outro texto do Novo Testamento. A superação de nossos trabalhos finitos no descanso beatífico, onde Deus é tudo em todos e nós estamos imersos em sua paz, é o fim em que cremos e esperamos, é o fim por que rezamos e ansiamos.

Se esse descanso divino, derradeiro e eterno não for o objetivo do trabalho humano — e não se pode negar que nossa cultura está programada contra essa orientação transcendental —, então nossos trabalhos se tornarão contraproducentes e perniciosos, não passarão de uma distração, uma armadilha, um estágio com o pai da mentira, ao invés de uma disciplina com que ascender acima das estrelas.

A era moderna testemunhou diversas ondas de iconoclasmo orgulhoso contra a vida monástica, como se pode ver na dissolução das casas religiosas por Henrique VIII, ou nas “secularizações” impostas pelos regimes anticlericais de anos mais recentes. Stratford Caldecott viu nesse fato como que um raio-x do esqueleto da modernidade:

A destruição dos mosteiros é particularmente pungente como um símbolo do que está acontecendo. É como se nosso mundo moderno tivesse como sua base e pressuposto a destruição da contemplação — ou ao menos a destruição daquele ideal (em grande parte beneditino) que é a síntese entre ação e contemplação, síntese que repousa no coração da Cristandade.

O Papa Bento XVI chamou frequentemente a atenção para o vício do ativismo, que ele via como destruidor para a vida espiritual e, portanto, para a própria missão da Igreja no mundo:

O ativismo, o querer fazer, de qualquer maneira, coisas “produtivas”, “relevantes”, é a tentação constante do homem, também do religioso. E é exatamente essa orientação que domina nas eclesiologias [...] que apresentam a Igreja como um “povo de Deus” atarefado, empenhado em traduzir o evangelho de um programa de ação que obtenha “resultados” sociais, políticos e culturais. Mas não é por acaso que a Igreja é nome de gênero feminino. Nela, com efeito, vive o mistério da maternidade, da gratuidade, da contemplação da beleza, dos valores, enfim, que parecem inúteis aos olhos do mundo profano. Talvez até mesmo sem ser plenamente consciente dos motivos, a religiosa percebe a insatisfação profunda de viver em uma Igreja onde o cristianismo foi reduzido à ideologia do fazer, segundo essa eclesiologia duramente machista e que, no entanto, é apresentada — e até mesmo aceita — como mais próxima também das mulheres e de suas exigências “modernas”. É, pelo contrário, um projeto de Igreja em que não há mais lugar para a experiência mística, esse cume da vida religiosa que, não por acaso, esteve entre as glórias e as riquezas a todos oferecidas, com milenária constância e abundância, mais por mulheres do que por homens [1].

A separação entre a vida ativa e a vida contemplativa, que veio se dando lentamente através dos séculos e que acelerou tremendamente de ritmo após o Concílio Vaticano II, é uma separação fatal, assim como a separação entre natureza e graça, razão e fé, ciência e piedade. Ela tornou supérflua a atividade da Igreja, transformando-a numa espécie de “ativismo” mesmo, ao invés de uma extensão da presença salvífica de Cristo no mundo ao nosso redor. As duas tentações mencionadas por Ratzinger — o reducionismo da “relevância” e a preocupação com a “produtividade” — acabaram encontrando sua influência aninhadora na liturgia, que foi colonizada e dominada por elas.

Com palavras que têm a intensidade cristalina e apaixonada de um profeta do Antigo Testamento, o Cardeal Sarah vem nos advertindo para o que acontece ao espírito humano e à própria religião quando o silêncio e a meditação se escasseiam, quando o estar continuamente ocupado substitui a entrega contemplativa da adoração. Em um mundo assim, fica difícil sentir um gosto da (pela) contemplação — e não surpreende que ouçamos em todo lugar esta opinião simplista, advinda talvez de uma consciência inquieta, segundo a qual “tudo pode ser uma forma de contemplação”.

Pode até ser que, para um homem ou uma mulher já profundamente imersos na vida trinitária — digamos, uma Catarina de Sena ou uma Teresa de Jesus —, tudo o que elas fazem seja uma extensão daquele fogo ardente de oração interior, e elas de fato encontrem a Deus em tudo. Mas não é este o lugar de onde partimos; nós precisamos tomar aquilo a que o salmista chama vias duras, os caminhos tortuosos da oração litúrgica e da oração pessoal disciplinada, se quisermos chegar à alta planície, à cidade de Jerusalém, à cidade da paz, ao reino da contemplação. Ter a capacidade de ver a Deus em tudo e de ver tudo em Deus, é a meta, não o ponto de partida. Trata-se sobretudo de um dom, algo pelo qual nós precisamos implorar, e não de uma coisa que nós podemos instantaneamente produzir.

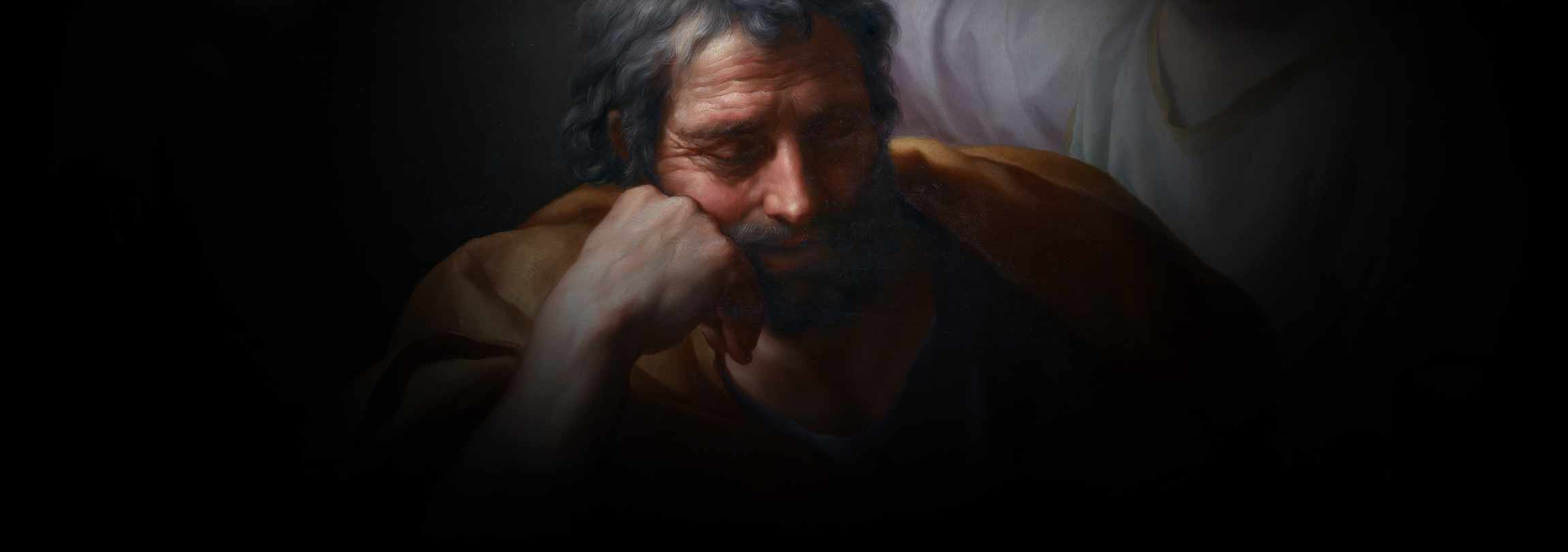

Essa, creio eu, é a primeira lição que São José, o homem do silêncio, o homem da pronta obediência à palavra divina, da qual ele estava sempre atentamente à escuta, gostaria de nos ensinar nos dias atuais. Talvez ele nos dissesse: “Se tens de escolher entre mais uma hora em teu ofício humano ou a recitação de uma parte do Ofício Divino, não hesites em escolher esta última. Será melhor para ti, para teu trabalho, para a Igreja e para o mundo.”

O que achou desse conteúdo?